폐쇄형 스프링클러 헤드의 표시온도를 적용하기 위해 기준이 되는 최고 주위온도에 대해 살펴보면, 스프링클러설비의 화재안전기준(이하 ‘화재안전기준’이라 한다)과 스프링클러 헤드의 형식승인 및 제품검사 기술기준(이하 ‘기술기준’이라 한다)에서 작은 차이가 나고 있다는 것을 알 수 있다. 계속 이렇게 차이가 나도록 놔둘 것이 아니라 서로 조화가 되도록 수정할 때가 되지 않았나 싶다.

최고 주위온도라는 개념을 이대로 사용해도 되나?

가. 최고 주위온도라는 개념

최고 주위온도라는 개념은 생각해보면 말 그대로 최고로 높아지는 온도를 말한다. 그래프로 따지면 Peak에 해당하는 온도를 의미하는 것으로 해석된다. 하지만 어떤 상황에서도 최고 주위온도는 갱신될 수 있다. 한여름 이상 기온으로 인해 온도가 일시적으로 상승할 수도 있고, 기계가 과열되어 화재 상황까지는 아닐 지라도 열폭주 현상처럼 온도가 치솟을 수도 있다.

나. 최고 주위온도를 적용했을 때 의외의 허점이 발생한다.

이럼에도 불구하고 최고 주위온도라는 개념을 유지하기에는 곤란하다고 생각된다. 일년 만에 단 한번 달성될까 말까하는 최고 주위온도는 어쩌면 영원히 도달하지 않을 수도 있다. 그 수치를 최고 주위온도로 적용하는 경우 그 최고 주위온도를 기점으로 표시온도를 적용하게 된다. 그래서 해당 실에서 열 상승이 이루어지고 있음에도 헤드가 감열에 소요되는 시간이 늦어져 초기 진화가 늦어질 수 있다.

다. 최고 주위온도를 누가 정하는가?

현실에서 해당 장소의 최고 주위온도를 정해놓은 규정 또는 지침이 없다. 헤드가 설치되는 건물 내 방호구역에서 헤드 주위의 온도인지, 해당 건물이 존재하는 도시의 온도인지도 불명확하다. 기상청 자료를 보더라도 그 도시 또는 지역의 최고 온도는 알 수 있지만, 해당 건물의 실내 최고 온도가 얼마 올라갈 지는 솔직히 모른다. 공장의 기계가 열폭주를 일으켜 어느 온도까지 올라갈지도 그동안의 누적 온도 기록이 있다면 모를까 알 수 없다. 결국 아무도 장담하지 못한다. 이 장소의 최고 주위온도는 몇℃라고 확정적으로 말할 수 있는 사람이 없다는 것이다.

라. 용어를 화재안전기준에서 정의해야 한다.

그리고 더 중요한 것은 해당 용어의 정의를 스프링클러 헤드 형식승인 및 제품검사 기술기준에만 맡겨 놓아서는 안된다고 생각한다. 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)에서 이와 관련된 용어의 정의가 필요하다고 본다.

최고 주위온도라는 개념 보다는 해당 장소에서 평상시 온도와 대비하여 온도가 상승하는 경우 평균적으로 어느 수준까지 온도가 상승하는가에 대한 용어를 사용하는 것이 더 유용하리라 본다. 그래서 최고 주위온도 또는 개선되어 사용할 용어에 대한 설명을 스프링클러의 화재안전기준에서 명확하게 규정할 필요가 있다고 본다.

단서 조항의 39℃라는 온도는 수정이 필요하다.

스프링클러 헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에서 사용하는 최고 주위온도라는 개념과 Ta = 0.9Tm – 27.3라는 등식은 일본 규정에서 가져왔다. 그 이후로 수정 없이 사용되었으니 상당히 오래 되었다고 할 수 있다. 일본에서 스프링클러 헤드에 대해 검사를 실시하기 위해 이 규정을 만들었을 때 아마도 최고 주위온도가 39℃까지 올라갔었던 것으로 추측된다.

최초 일본에 이 규정이 마련되고 나서 수십년의 시간이 흐른 지금은 지구 온난화와 더불어 도시의 열섬현상에 의해 더욱 온도가 높아지고 있다. 그래서 실내 최고온도를 39℃로 하는 것은 현실에 맞지 않다고 본다. 우리나라의 여름철 도심에서의 냉방하지 않는 실내 최고 온도를 측정하여 적용하는 것이 타당하리라 본다.

화재안전기준과 기술기준의 계산이 서로 맞지 않는 부분에 대해

가. 혼동이 발생할 수밖에 없다.

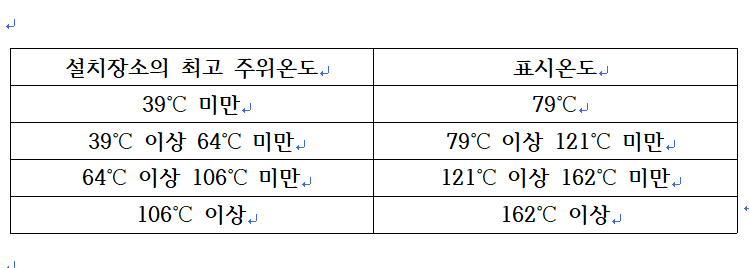

설계, 감리, 검사할 때 현장에서는 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제10조에서 규정한 표를 먼저 본다. 폐쇄형 스프링클러 헤드를 설치해야 하는 장소의 최고 주위온도를 파악하고 그 온도에 상응하는 표시온도의 헤드를 설치한다. 이렇게 적용시키는 것이 일반적이다.

그런데 공부를 많이 하는 사람일수록 현장에서 오래 근무한 사람일수록 스프링클러 헤드의 형식승인 및 제품검사를 위해 사용되는 기술기준에 있는 Ta = 0.9Tm – 27.3 이라는 등식이 자꾸 신경 쓰인다. 기술기준에 규정되어 있는 등식을 가지고 계산해보면 화재안전기준 제10조에서 규정하고 있는 표의 온도와 서로 맞지 않기 때문이다.

나. 그래서 제 생각은요

화재안전기준 제10조에서는 표시온도와 최고 주위온도와의 여유온도 차이를 40℃ ~ 57℃를 두고 있는데 비해, 기술기준에서는 Ta = 0.9Tm – 27.3라는 등식을 이용하다 보니, 36℃ ~ 41℃의 여유온도를 두고 있다. 물론 헤드 제조업체에서 제출하는 헤드의 표시온도가 높으면 계산에 따라 차이는 41℃ 이상 더 날 수 있다는 것을 감안하더라도 화재안전기준에 비해 낮은 수치이다.

그러므로 어디에서 법을 어느 시기에 가져왔는지는 차치하고 상호간에 일치가 필요하다고 생각한다. 화재안전기준은 현실에서 적용할 때 사용되고, 기술기준은 형식승인과 제품검사를 받을 때 사용된다고는 하지만, 굳이 혼동되게 운영할 필요가 있을까 하는 생각이다. 화재안전기준처럼 여유온도를 40℃ ~ 57℃로 설정하되, 기술기준에서 적용할 최고 주위온도를 현행처럼 39℃ 이상으로 한다면 가능하지 않을까 생각한다.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

끝까지 읽어 주셔서 감사 드립니다.

글 내용 중에 제가 잘못 생각하고 있는 부분이 있거나,

더 좋은 의견이 있으시면, 댓글로 저를 일깨워 주시면 감사하겠습니다.

'스프링클러설비' 카테고리의 다른 글

| 건식 스프링클러설비, 다른 스프링클러설비와 차이점이 뭐지? (22) | 2021.08.05 |

|---|---|

| 화재조기진압용 스프링클러 헤드에 적용되는 RDD와 ADD (8) | 2021.07.25 |

| 헤드의 표시온도가 75℃ 미만일 때 최고 주위온도를 39℃로 적용하는 이유 (22) | 2021.06.20 |

| 폐쇄형 스프링클러 헤드의 표시온도와 최고 주위온도 적용 방법 (8) | 2021.06.19 |

| 폐쇄형 스프링클러 헤드의 표시온도를 적용하는 기준인 최고 주위온도 (23) | 2021.06.16 |